「Teachme Bizでマニュアルを作るのは簡単だけど、運用するうえで考えることや決めることは、意外と多いな…」

そう感じているユーザーの方々も、いらっしゃるのではないでしょうか?

そんなお悩みを持つユーザーの皆さま向けに「Teachme Bizの導入や推進で苦労したこと・工夫したこと」をテーマとし、Teachme Bizの導入や運用を実際に推進したご担当者様に深掘りインタビューさせていただく特集を始めました!

第7回は2021年1月にご契約いただいた株式会社ミツボシコーポレーション様です。

昭和34年設立。広島の本社の他、国内4拠点(東京・大阪・岡山・金沢)・海外2拠点(中国・ベトナム)を置き、服飾資材総合販売事業・アパレル製品生産管理事業・リサイクル事業を担う。2019年に「広島県働き方改革実践企業認定取得」、2021年にDX推進室開設など、創業からの社是『創意』を軸に、時代の変化に対応し続けている。

※取材日:2021年12月8日

- 株式会社ミツボシコーポレーション 代表取締役社長

中塚 一夫 様 - 2021年6月に代表就任。DX推進室と肩を並べて浸透を目指している。

- 株式会社ミツボシコーポレーション DX推進部 シニアマネージャー

安田 淳 様 - Teachme Bizのメイン担当者。その他にもRPA・OCR・ECサイトの運営を担当中。

Teachme BizはDX推進の一環として採用

﨑村

﨑村御社の事業内容を教えてください。

安田様

安田様弊社は主に服飾資材、ボタンやファスナーなどの卸業や製造をしております。

﨑村

﨑村Teachme Bizのご導入背景にはどのような課題があったのでしょうか。

安田様

安田様業務の引き継ぎ時に困ったり、担当者が休みのときに対応できる者が少なかったり、という課題がありました。マニュアルが、個人のノートやパソコンの中にある状態で全体に共有されていない状況でした。その課題解決と、仕事自体を見直すための構想を考えるきっかけにもしたいと考えて導入を決めました。

﨑村

﨑村Teachme Bizのご導入まではどういう経緯があったのでしょうか。

中塚様

中塚様弊社のメインバンクである中国銀行様からの提案でTeachme Bizを知り、「これは非常に使えそうだ」と直感的に思いました。私は2021年6月に社長に就任しましたが、DX推進部を設けた4月の時点では就任が決まっていたので、いろいろ見据えながら考えていた時期の導入でした。

﨑村

﨑村DX推進の一環としてのご導入だったのですね。

中塚様

中塚様そうです。Teachme Bizのデモを拝見した時に、今までアナログでやっていたことをデジタル化して全体共有ができることがイメージできました。コストパフォーマンスを考えても非常に良いと感じたので導入を決めました。

﨑村

﨑村DX推進部で取り組まれていることを教えてください。

中塚様

中塚様アナログな部分を自動化するために、RPAやOCRの導入推進を安田中心に進めています。他にも、古くなった社内システムの再構築も行っています。

﨑村

﨑村Teachme Bizはどこで使われているのでしょうか。

中塚様

中塚様業務の脱属人化や、業務標準化に取り組むためにTeachme Bizを使用しています。弊社は、卸業なのでピッキング作業など人の手を使っているところが多く、そうした業務のマニュアル化を進めています。Teachme Bizの導入だけでなく、DXの推進には、それを使う従業員の理解・習熟も必要で一筋縄ではいきません。今は、従業員にも少しずつ便利だと思ってもらえているところだと感じています。

トップと協力してDXの導入に取り組む

﨑村

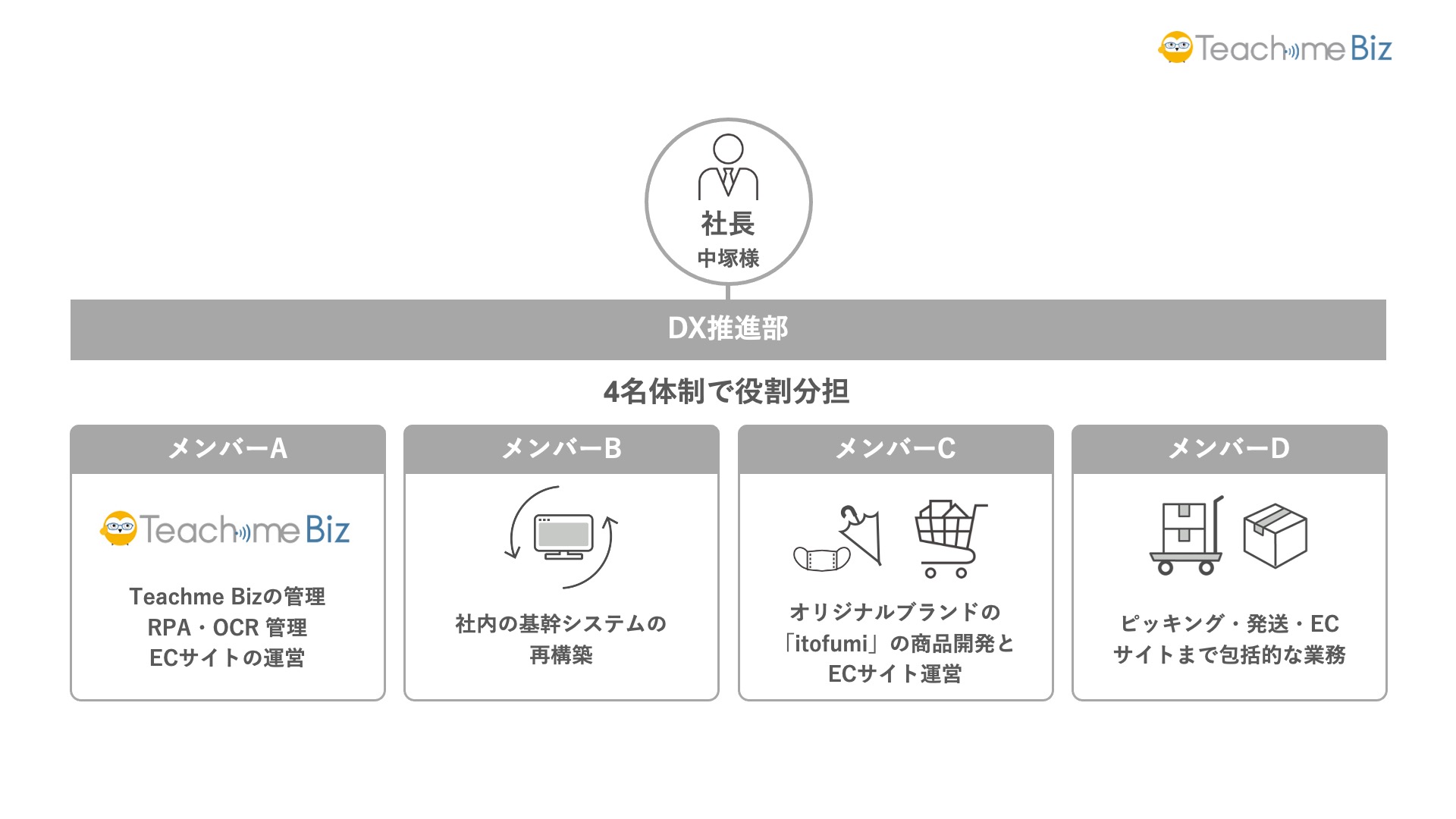

﨑村DX推進室のメンバー構成や体制を教えてください。

安田様

安田様DX推進部には4名おり、中塚の指示・アイデアをダイレクトに反映できる体制にしています。その中で、私はTeachme BizとRPA、OCR、ECサイトの運営をやっています。私の他は、社内の基幹システムの再構築を行っているものが1名、弊社のオリジナルブランドのitofumiの商品開発とECサイト運営に1名、ピッキング・発送・ECサイトまで包括的に動くメンバーが1名おります。

﨑村

﨑村業務内容が本当に多岐にわたるんですね。

安田様

安田様そうですね、ちょっと大変です(笑)。社長である中塚とスピード感を持ってコミュニケーション・意思決定できるので、今のところはスムーズに進んでいます。後はどう社員に浸透していけるかが、課題です。

中塚様

中塚様同じ空間に私と4名が机を並べていますので、さまざまなことを考えて発言しながら、すぐ行動に移してもらって進めています。

﨑村

﨑村話しながらリアルタイムですぐに動けるようにというような関係が構築できているのですね。

中塚様

中塚様今年立ち上げた組織なので、社内的にも何をやってる部署か、明確に認識されるようにもしています。結果もある程度出てきたので、実務内容や効果も含めて伝えられるようにしたいです。

安田様

安田様活用をしてもらうことが一番大切なので、いろいろなサポートができる存在であることをしっかりと認識してもらうために、アピールするようにしています。

直接フォローしに行きスムーズな導入を目指した

﨑村

﨑村Teachme Bizは何名くらいの方が関わっていらっしゃるのでしょうか。

中塚様

中塚様Teachme Bizの推進は2名で進めました。部署のメンバーがTeachme Bizを取り入れられるかは部署長にかかっているので、各部署の部署長には、私から一つは必ず作るように伝えています。部署長は50代以上が多いため、新しいことを取り入れづらいところもあるのですが、巻き込まないとならないのでかなり強く伝えました。

坂本

坂本部署長に現場の課題感やどういうマニュアルがあると役に立つかなどをヒアリングされていましたよね。

安田様

安田様上の者がやらないと下もやらないと思っています。通常業務で忙しい中で、現場の課題を見つけていくことが第一歩でした。アナログですが、部署長のところへ一対一で話に行き、課題を拾い上げていきました。

﨑村

﨑村現場から本当の問題や課題を吸い上げていったのですね。

安田様

安田様直接話を聞いたところ、拠点ごとで抱えている問題が微妙に違うことが分かりました。そこで拠点ごとや部署ごとのやり方で手順書を作るように進めています。一方で、一度のヒアリングだけでは継続しないので、フォローには引き続き時間を作らないといけないとも感じています。

﨑村

﨑村ヒアリング以外にも何か取り組まれたことはありますか。

安田様

安田様新入社員研修の一環でマニュアル作成を取り入れたことも効果的でした。新入社員研修では、先輩社員がしっかりと時間を割いて、仕事の内容を細かく指導します。その内容をTeachme Bizへ落とし込んでいくようにしました。新入社員と先輩社員のコミュニケーションの橋渡しになりますし、自分たちが学んだことのブラッシュアップに繋がっていると考えています。

﨑村

﨑村推進を進めるうえでの苦労はありましたか?

安田様

安田様デジタルに不慣れな社員のフォローです。苦手意識のある社員は最初の扉すらなかなか開いてくれません。新入社員はデジタルに慣れている者が多いので、要点を伝えれば、すぐにやってくれますが、全社的に見ると少数派です。得手・不得手は別にして、向き合わない社員も多いのかもしれません。

﨑村

﨑村デジタルに苦手意識のある社員の方へのフォローはどうされているのでしょうか。

安田様

安田様一番効果があると感じているのは、一緒にマニュアルを作ることです。そうすると「かなり簡単だね」という良い反応が得られることが多いです。お互いに一緒に作成する時間を取るのが一番の課題ですが、最初の一歩を一緒に踏み出す体制をできるだけ取っていきたいです。

﨑村

﨑村一緒に踏み出すのが良いと気が付いたきっかけは何かありますか。

安田様

安田様導入して4〜5ヶ月経った夏頃に全社でマニュアル作成コンテストを行ったことです。1人1本は作ってほしいということで、懸賞を付けた企画をスタートしました。ところが、案内してみるとインストールでつまずく者も多くて驚きました。

﨑村

﨑村そうした方へのフォローはどうされたのでしょうか。

安田様

安田様物理的に行けるところは対面で、行けないところはZoomや電話、メールでレクチャーしました。また、新入社員が各拠点にいるので、フォロー係をお願いしています。

﨑村

﨑村安田様自身にもいろいろな業務がある中で、時間を確保するのも大変そうです。

安田様

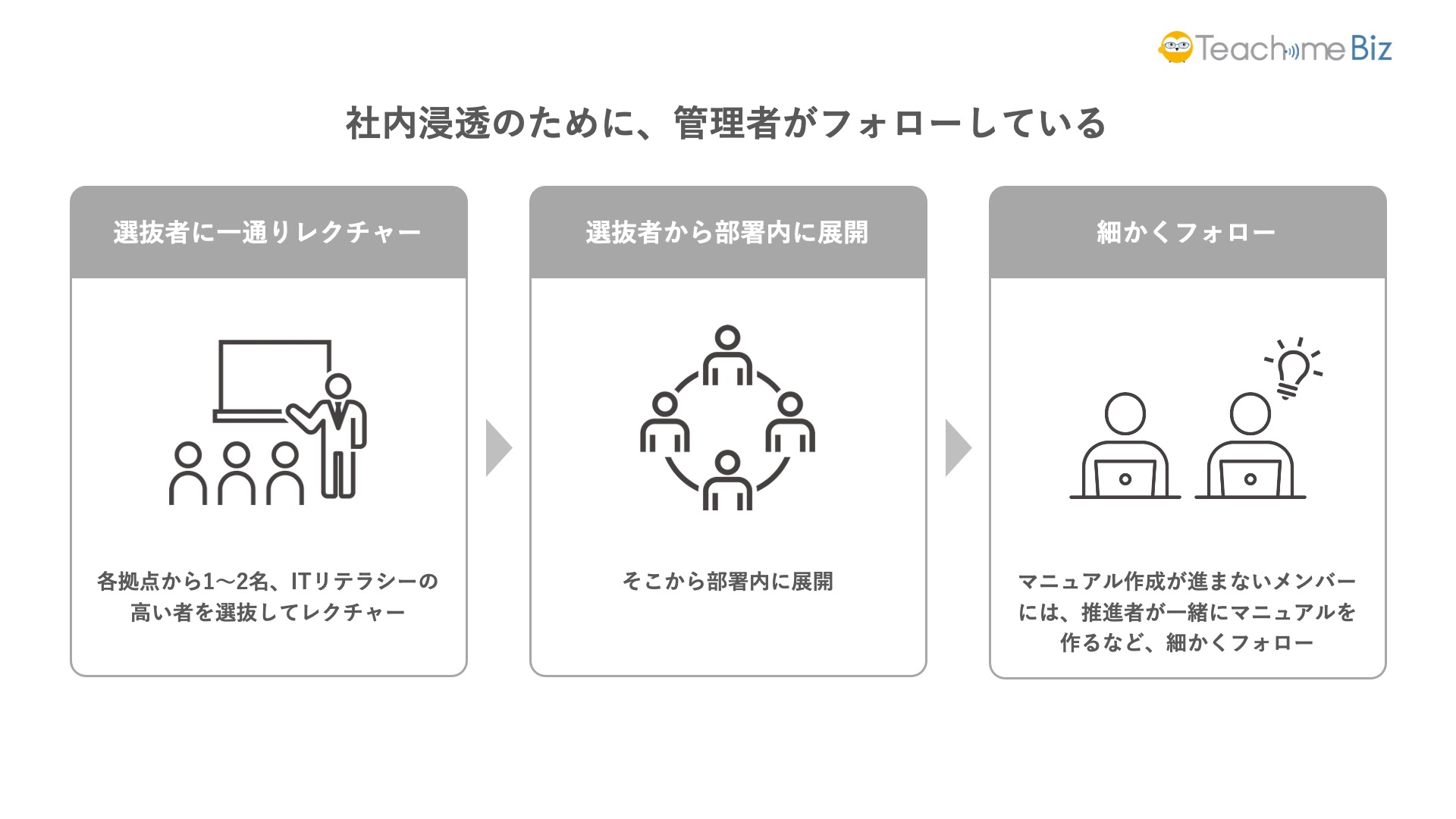

安田様大変でした。そこで、最初に各拠点から1〜2名、ITリテラシーの高そうな者を選抜して一通りのことをレクチャーし、1〜2本マニュアルを作ってもらっています。できる部署は、そこから水平展開して部署単位で実装が進みました。「そんなこともできるんですね」とこちらが聞くこともあるほどです。全部がそうなるのが理想ですが、そうなっていない部署もあるので、そこはフォローが必要だと思っています。

坂本

坂本全員が同じ温度感になるのは難しいですよね。その中で新入社員の方々がインフルエンサーのような立ち位置でうまく作用しているように思いました。

安田様

安田様最近、とある新入社員が仕事の引き継ぎを行っているのを見かけたのですが、指示されたわけでもなく、教えられたことをTeachme Bizに落とし込んでいました。

坂本

坂本根付いてきているのですね。

安田様

安田様そうですね。これがどんどん広がっていければいいなと思っています。