2022年10月13日(木)に開催されたStudist day「マニュアルの鮮度を保つ秘訣は?マニュアルの更新・管理の運用座談会」セッションのレポートをお届けします。

当日は、弊社スタディストの開発本部プロダクト部副部長の平山雷太、管理部ビジネスプロセスグループグループマネージャーの鈴木麻子、プロダクト部カスタマーサポートグループのさくらの3名に、マニュアルの更新・管理における工夫について紹介してもらいました。聞き手は、カスタマーサクセス部の﨑村政海が務めます。

完璧なマニュアル管理は目指さなくてもOK

﨑村:

今回のセッションでは、スタディストでマニュアルの更新・管理を特に多く行っている部署の3名に話を聞きたいと思います。皆さん、それぞれ簡単な自己紹介をお願いいたします。

鈴木:

管理部ビジネスプロセスグループの鈴木麻子と申します。営業事務や情報システムなどのビジネスサポートを担当しています。

さくら:

開発本部カスタマーサポートグループのさくらと申します。本日は声のみで登壇させていただきます。普段はTeachme Bizのお問い合わせ対応や、ヘルプセンターオンラインマニュアルの公開などを担当しています。

平山:

開発本部でTeachme Bizのプロダクトマネージャーを務めております、平山と申します。たくさんの人により大きな価値を提供していけるように、Teachme Bizの改善など、プロダクトマネジメントに日々取り組んでいます。

今回のセッションで一番お伝えしたいのは、「完璧な管理を目指さなくても大丈夫」ということです。管理の話をしているところで、このような表現はギャップを感じるかもしれませんね。ただ、100点満点を常に維持しようとすると、どうしても破綻してしまう部分もあります。自分たちで確実にできるアクションに落とし込み、それをきっちり継続することが何よりも大事なんです。今回はそういったことをお伝えできればと思います。

﨑村:

マニュアルの数が100や200を超えて、「どう更新・管理しよう?」と頭を悩ますお客さまが結構いらっしゃいますが、「全部を完璧に管理するのではなく、自分たちの可能な範囲でどう管理するか」について話してもらえるということですね。楽しみにしています。

「誰向けのどんなマニュアルなのか」によって管理方法を変える

﨑村:

では早速、マニュアルの特性の違いについて聞かせてください。

平山:

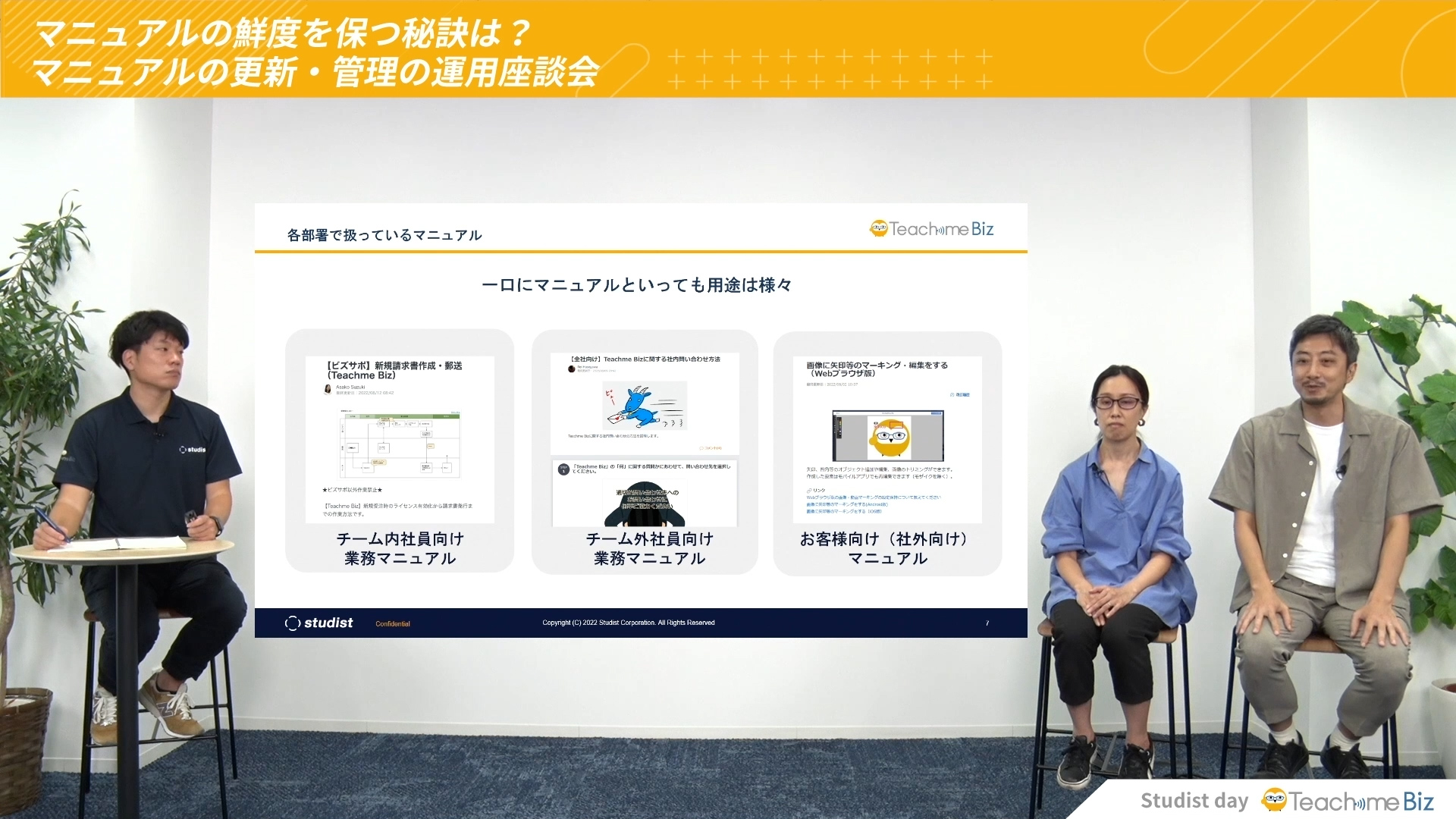

マニュアルは大きく分けると、以下の3種類に分類されると考えています。

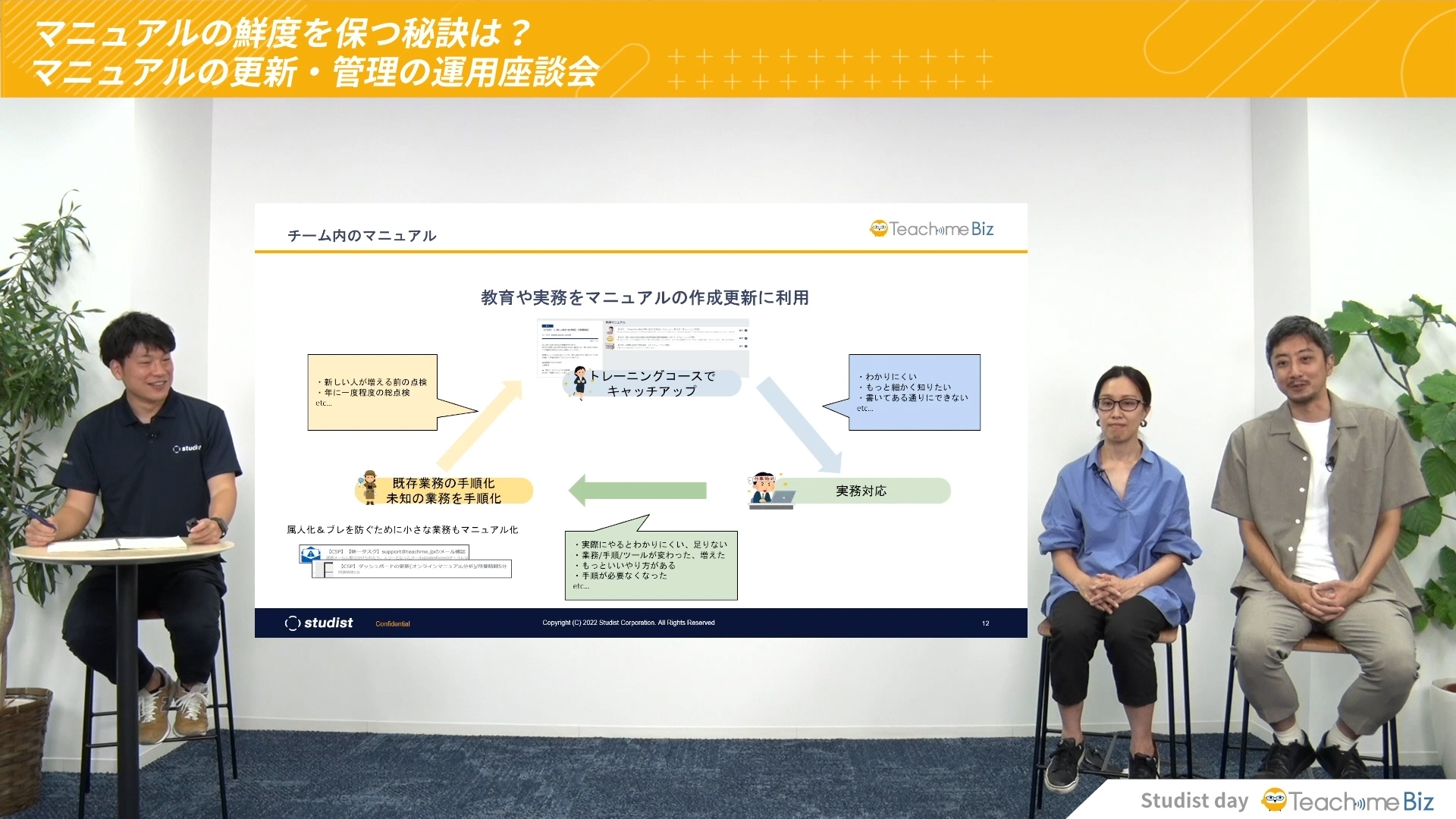

- チーム内の社員が使う業務マニュアル

- チーム外の社員が使う業務マニュアル

- お客さま向けに商品の使い方などを説明するマニュアル

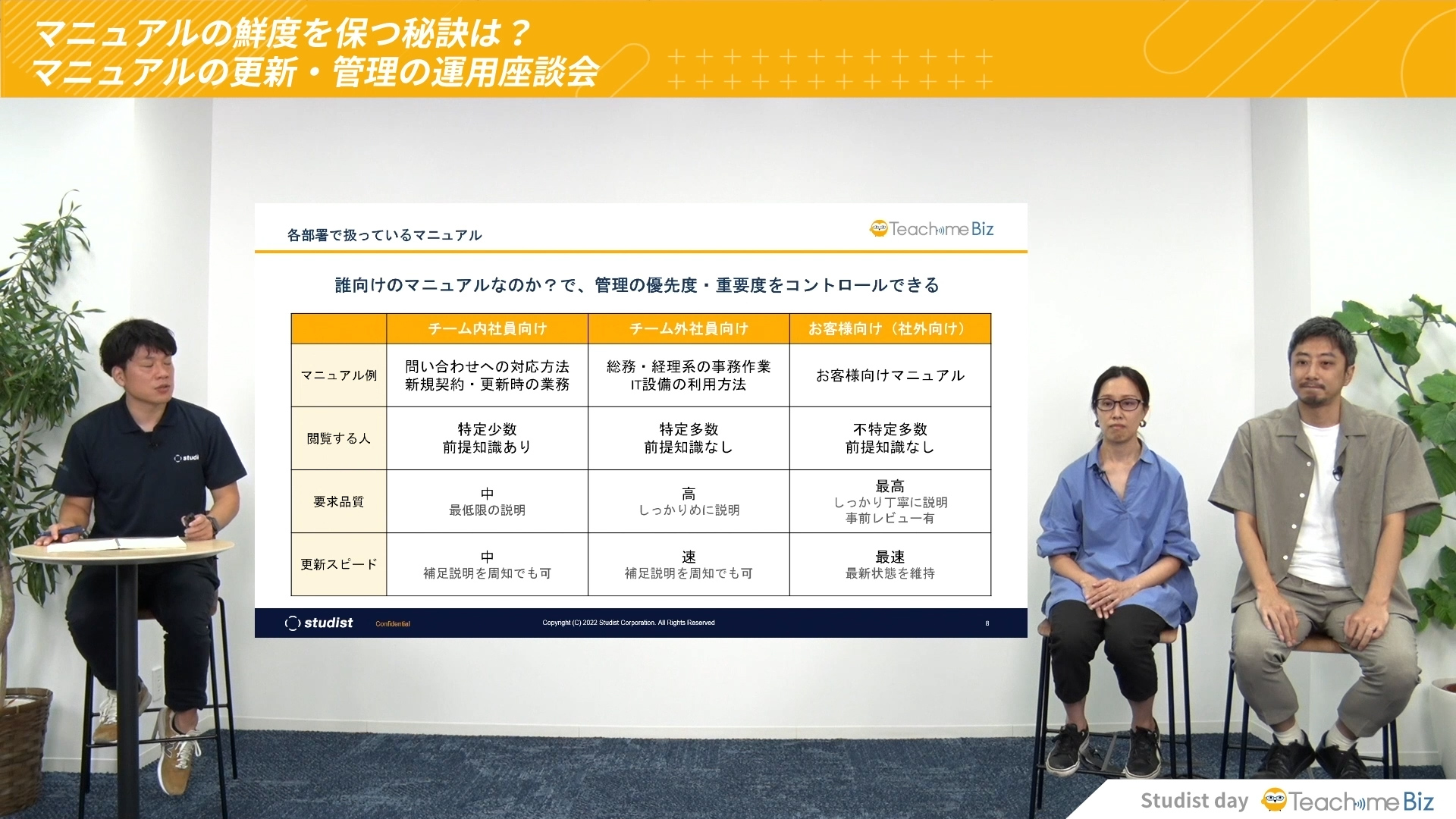

「誰向けのどのようなマニュアルなのか」によって、きっちり管理するところと、ある程度ラフに運用してもOKにする部分をうまく使い分けることが、マニュアル運用を長く続けるためのポイントになってくると思います。各マニュアルの違いをまとめた表を見ていきましょう。

平山:

この表では、右側にいくにつれてしっかりとした品質が求められていきますが、逆に左側の部分はなるべく楽に運用できるような工夫ができるとよい、としています。

﨑村:

お客さま向けのマニュアルでは、更新漏れなどがあるとクレームや事故に繋がることがあるので、しっかり管理しないといけませんよね。一方で、チーム内の業務マニュアルは、分からないことはほかの社員に聞けるので、必ずしもきちんと更新しないといけない訳ではない、ということですね。

平山:

基本的にはマニュアルだけにすべての情報を集約させないといけないものと、「分からなかったら聞いてください」という形で運用できるもので、うまく使い分けができるといいですね。

カスタマーサポートにおけるマニュアル更新・管理方法

タスク管理ツールを活用し、優先度を明確にして対応

﨑村:

では、どんなマニュアルを扱っているのか、どのようにマニュアルを更新・管理しているのか、具体的に聞いていこうと思います。まず、カスタマーサポートからお願いいたします。

さくら:

カスタマーサポートは現在、私と現場メンバー3名の計4名です。Teachme Bizの問い合わせ対応や、ヘルプセンターマニュアルの更新、その他リリースや障害情報の発信も行っています。マニュアルで割合として一番多いのはお客さま向けのマニュアルです。もちろん、チーム内社員向けの業務マニュアルもありますし、一部でチーム外社員向けの業務マニュアルも作っています。

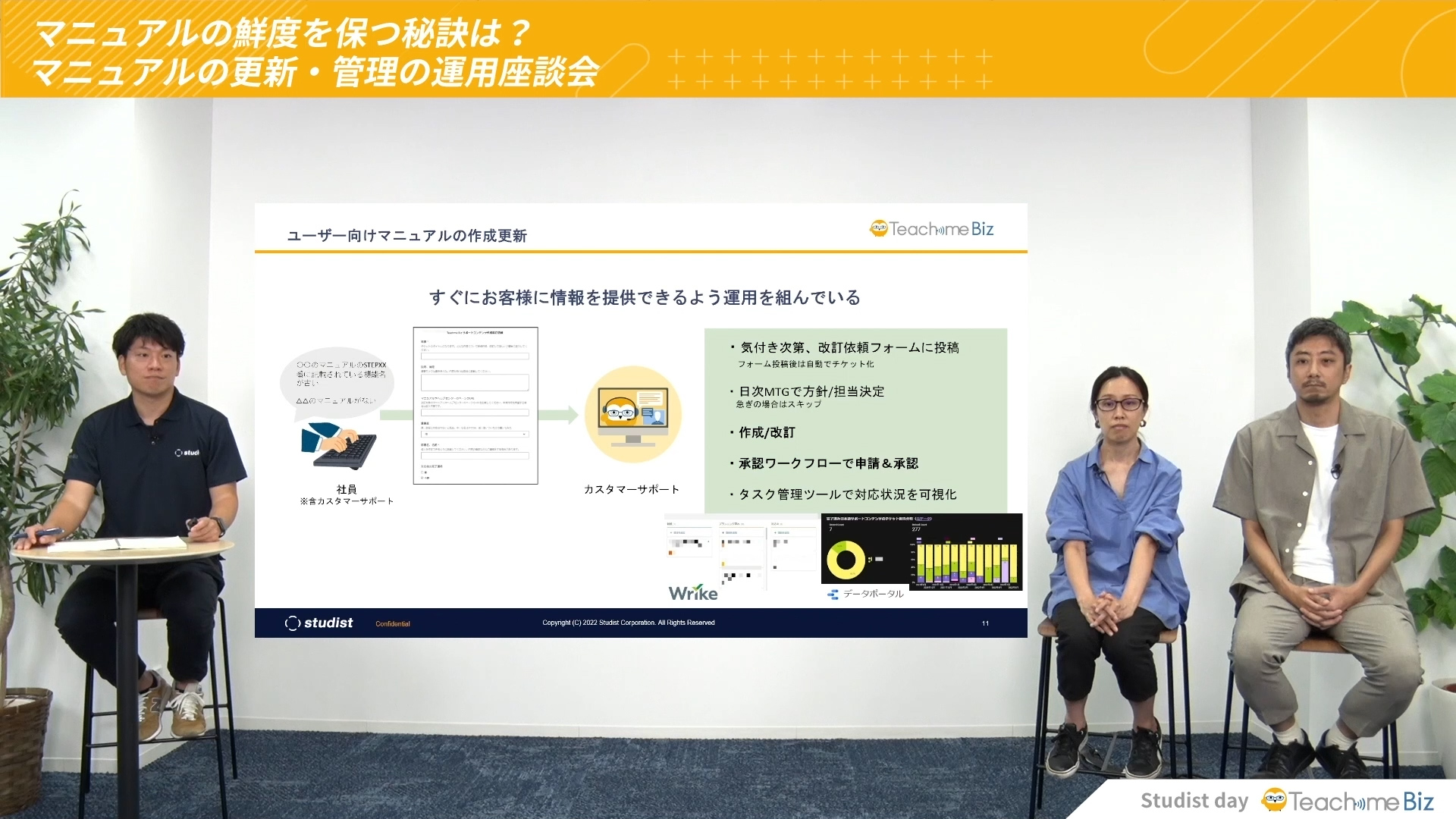

お客さま向けのマニュアルは、不足や誤りを発見したとき、できるだけ早くお客さまに公開できるようにしたいです。そこで、不足や誤りに気付き次第、「Wrike(ライク)」というタスク管理ツールに投稿し、毎日のミーティングにてチームメンバー全員で内容を確認して、方針や担当を決定。その担当がTeachme Bizで作成・改訂、あるいは承認ワークフロー機能で申請と承認を行い、早ければ当日中には更新をかけるようにしています。

この承認ワークフローは、メンバーが改訂・申請してきたものを私がチェックして承認するという流れです。内容の正誤確認はもちろん、「お客さまに伝わりやすい表現になっているか」「体裁が整っているか」といったことも確認しています。

﨑村:

更新が必要な際はすぐに更新するのではなく、まずはタスク管理ツールに起票し、更新時は承認ワークフローでしっかり品質を担保する、という運用を組まれているんですね。

さくら:

そうですね。「すべての更新を全部その場で対応」となってしまうと、ほかの業務が滞ってしまうこともあります。いったん記録をして、「急ぐのか・急がないのか」も確認したうえで、優先度をつけながら対応するようにしています。

タスク管理ツールは作業の見える化も可能

﨑村:

タスク管理をしたことでほかによかった点はありますか?

さくら:

作業の可視化ができるのはいいですね。「各担当者が実際にどのくらいの数の更新ができたのか」をあとから追えるので、実績の確認にもなります。逆に、「今どのくらい滞っているのか」も確認しやすいです。

﨑村:

マニュアルの作成・更新はすごく大事なのに、「どれだけ更新しているか」は見えにくい業務で、頑張って更新しているのになかなか評価されないことはよくありますよね。こういうツールも組み合わせて、更新業務をしっかり可視化できているのはすごくいいなと思いました。

社内向けマニュアルはアイデアを出し合って都度改善していく

﨑村:

チーム内の業務マニュアルはどのように更新しているのでしょうか?

さくら:

チーム内の業務マニュアルも、特定の担当者がすべて作るのではなく、足りないマニュアルに気付いたら都度作っていきます。また、チーム内の業務マニュアルは新人のキャッチアップ用のトレーニングコースにも活用しています。分かりにくいところや、もう少し細かく知りたいところが見つかれば、教育しつつ、教えた人もしくは教わった人が都度反映していきます。

平山:

私も新しいメンバーを受け入れるときは、「マニュアルは100点満点ではないです」とあらかじめ伝えることが多いです。「やってみて分からなかったことや、マニュアルとしてまとめたほうがいいと思ったことはどんどん積極的にアイデアを出してください」「一緒に作っていきましょう」と伝えて、トレーニングに入ることが多いですね。

﨑村:

お客さま向けのマニュアルでは、承認ワークフローを組んで、「いかに品質が高いものを公開するか」を目指していましたね。一方でチーム内の業務マニュアルは、まず作ってみて、運用の中でいかにブラッシュアップしていくか。そうした前提の違いを感じます。

平山:

カスタマーサポートに限らず、スタディストでは「使いながら育てていく」スタンスをチーム内の共通認識として運用している場合が多いと思います。