2022年10月13日(木)に開催されたStudist dayの「Teachme Bizを使い倒す!ビズテクならではのマニュアル活用方法」セッションのレポートをお届けします。

当日は、弊社スタディスト管理部のビジネステクノロジーユニットに所属する佐野公基、岡村慎太郎の2人に「ビズテクならではのマニュアル活用方法」について紹介してもらいました。 聞き手は、カスタマーサクセス部の崎村政海が務めます。

情報システム部門とTeachme Bizはとても相性がよい

崎村:

まずは簡単な自己紹介と、管理部ビジネステクノロジーユニットがどういう部署か、教えてください。

佐野:

株式会社スタディスト管理部ビジネステクノロジーユニットの佐野公基です。プログラミング専門学校を卒業後、新卒入社した会社でインフラエンジニア兼情報システム部門に配属になり、そこで情シスの面白さを知りました。それから情シスとして数社経験し、昨年3月にスタディストに入社しました。

入社して一番驚いたのは社内でとにかくTeachme Bizを使い倒していることで、かなり働きやすい会社だと感じています。

岡村:

岡村慎太郎です。同じくビジネステクノロジーユニットに所属しております。数社でインフラエンジニア、SRE、情報システムの経験を経て、Teachme Bizと情報システム部門のシナジーを感じてスタディストに入社しました。

現在はスタディストに情シスとして勤務しているほか、さまざまな企業の情報システムアドバイザーをしたり、情報システムに関する社団法人の代表をしたりしています。それから経歴としては異色なのですが、広島で創業35年のコーヒー屋を運営している企業の代表も務めています。

佐野:

次に、我々の部署について簡単にご説明させていただきます。正式には「管理部ビジネスプロセスグループ ビジネステクノロジーユニット」、略して「Biz Tech(ビズテク)」と社内では呼ばれています。いわゆる情シス、社内のIT屋さんという立場です。本日は「ビズテク」の名称で進めますが、情シスのことだと思っていただいて結構です。

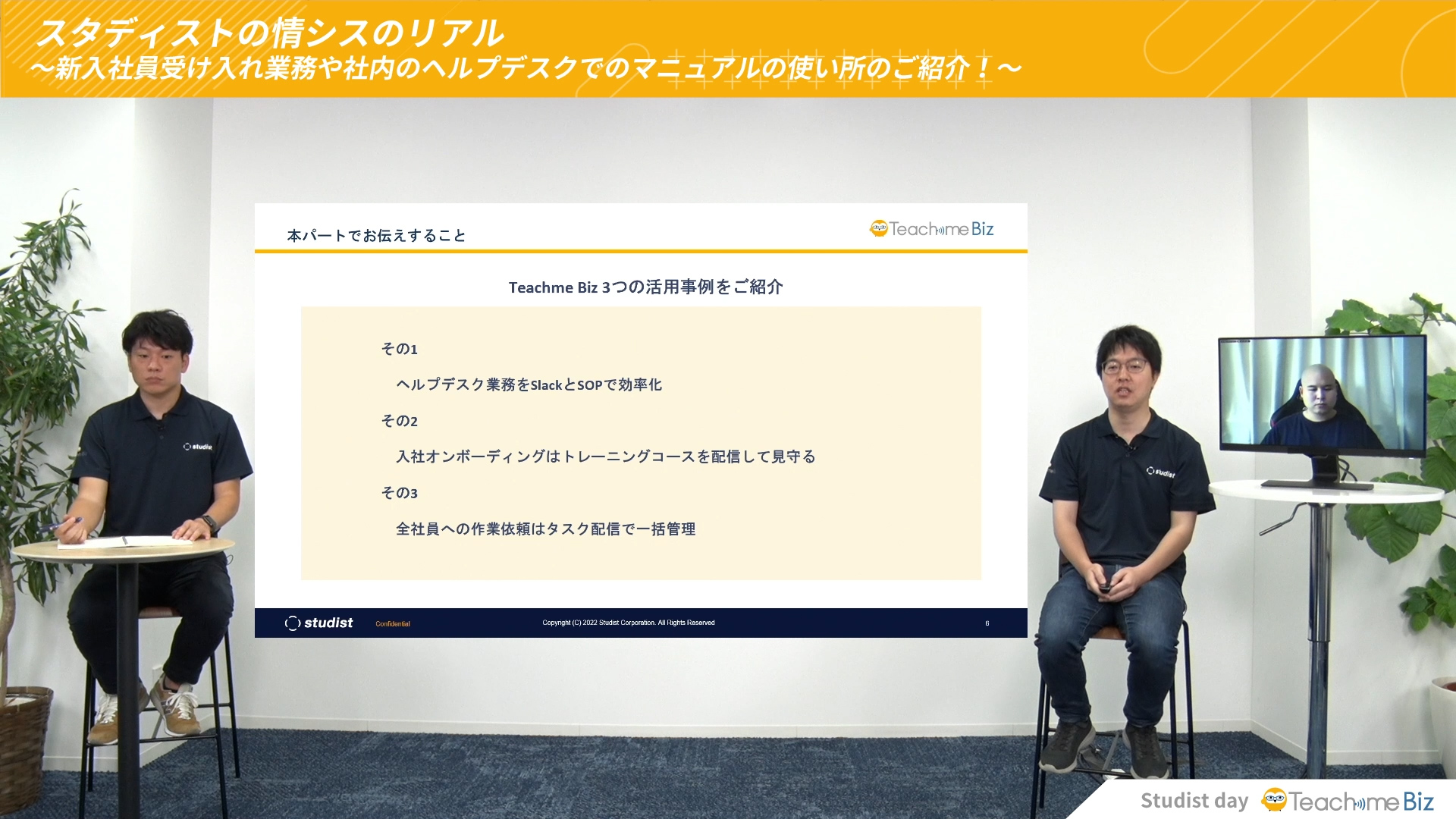

ビズテクは従業員のみなさんと接点が多いため、Teachme Bizととても相性がよいと思っています。また、社内でもTeachme Bizは業務を回すうえでなくてはならないシステムです。本日は実際の活用方法について、下記の3事例とともにご紹介します。

佐野:

いずれも、社内システム担当者の方であればお悩みの内容かと思いますが、スタディストではTeachme Bizを活用して、どれも円滑に運用ができています。それでは順にご紹介しましょう。

事例1:ヘルプデスク業務をSlackとSOPで効率化

Slackとzendeskを連携させて管理すれば、対応漏れが防げる

佐野:

1つ目の事例は「ヘルプデスク業務をSlackとSOPで効率化」です。ITを活用している会社には必須の社内ヘルプデスクで、Teachme Bizをどのように活用しているかをご紹介します。

スタディストは社内チャットツールとしてSlackを利用しており、ヘルプデスクの受付もSlack上で行っています。ただ、Slackで受付をして対応するだけではなく、裏側でzendeskを連携させています。zendeskはチケット管理ができるツールなので、その機能を使って対応ステータスの管理を行います。詳しくは以下の流れになります。

- 誰かからSlack上で相談がくる

- 裏側でzendeskが自動でチケットを発行し、アプリに反応

- 相談の対応をSlack上で行う

- 終了したらチケットをクローズにして完了

佐野:

zendesk側のチケット管理で対応ステータスが分かるので、対応漏れがないかなどが一目で確認可能です。各チケットから対象のSlackのスレッドに飛ぶこともでき、とりあえずzendeskを見ておけば、スムーズにヘルプデスク作業が行えます。

また、Slackの各スレッドでのやり取りはすべてチケット内に同期されるため、チーム内での状況共有にも役立ちます。スタディストでは日々ヘルプデスク対応をしていますが、週1回の定例の際にも、対応漏れがないかチーム全員でチケットを確認しています。

よくある質問はTeachme BizでSOPにしておく

佐野:

ここから本題なのですが、Slackとzendeskで管理したヘルプデスクを、Teachme Bizを使ってさらに楽に管理できるようにしています。方法は「よくある質問をTeachme BizでSOP(標準作業手順書)にしておく」ことです。

些細な問い合わせから多少工数がかかるタスクまで、できる限りSOPにしておき、相談を受けたときにすぐ共有できるようにしています。

例えば、「○○さんに、Googleドライブの共有フォルダへのアクセス権を付与してほしい」という相談がきたとします。それに対してビズテクは、対象SOPのURLを貼るだけで対応が可能です。相談者の返信やスタンプなどで確認されたことが分かれば、zendeskのチケットをクローズして完了です。

非常にシンプルですが、SOPを渡すだけというのはお互いにストレスがなく、教える側も教えてもらう側もSOPを見ればすぐに問題解決ができ、とても効率のよい方法になっています。

ヘルプデスクのSOP作成をすれば、メンバーが変わっても同じ対応ができる

岡村:

ヘルプデスク対応のまとめと補足をさせていただきます。

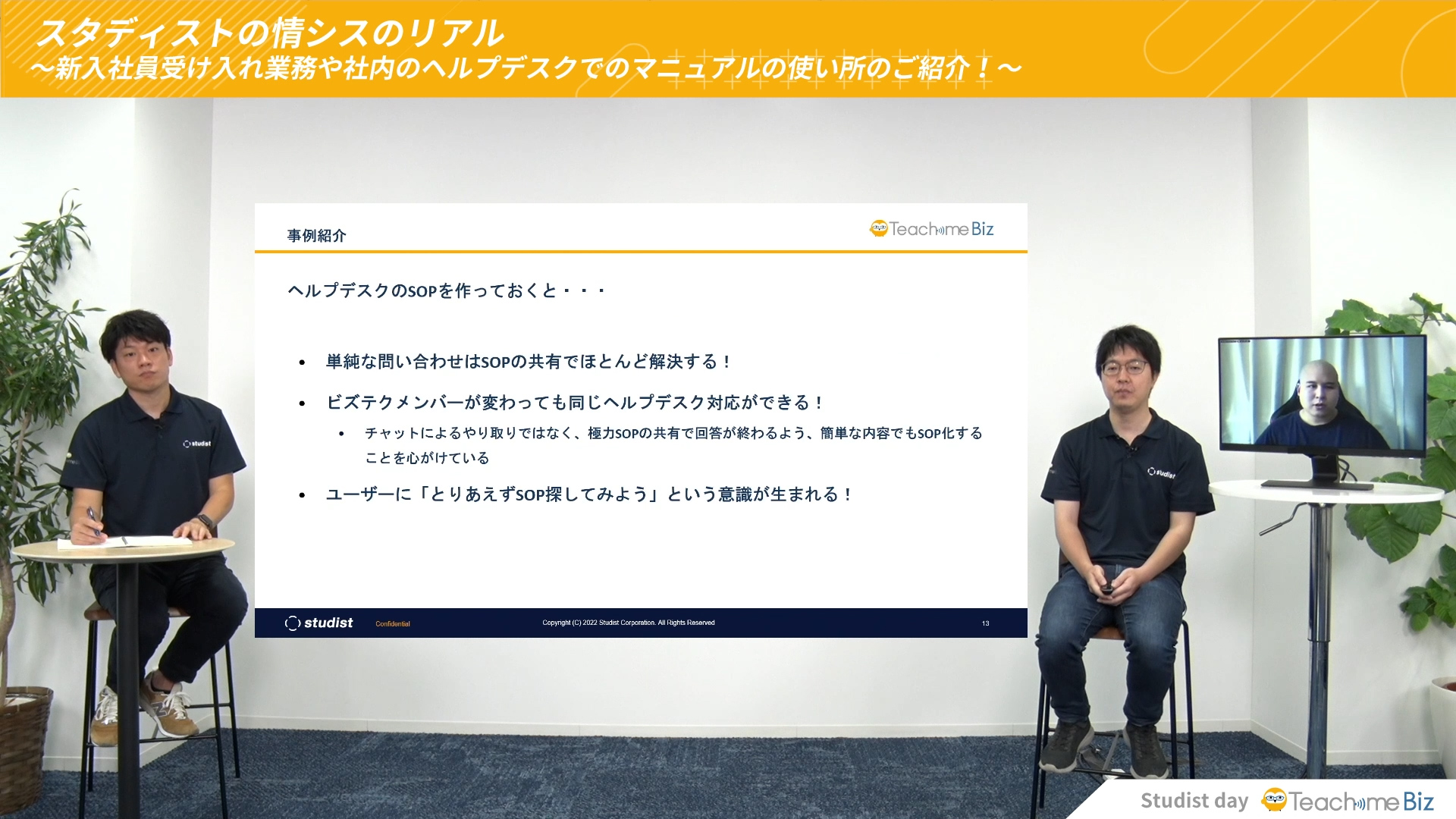

ヘルプデスクのSOP作成には、上記画像のようなメリットがあります。

メンバーが変わっても同じ対応ができるという点については、極力チャットでの会話ではなくSOP共有のみで回答できるように、ごく簡単な内容でもSOP化するよう心がけています。

ユーザー意識の変化については、意識が変わることで、そもそもの問い合わせ数を大幅に減少できます。

ヘルプデスク対応のポイントとなるのは、単純なドキュメントではなく、TeachmeのSOPを活用することです。「全部ドキュメント化して、それで返答できたらいいのに」と考える情シスの方も多いかと思いますが、すべてをドキュメント化するのはコスト上難しいですし、PCの細かな操作はユーザーに伝わりにくい部分もあります。Teachme Bizを使うことで、作成コストを減らし、ユーザーにも分かりやすくできると思います。

SOPをモジュール化することで、作成コストを減らすことが可能

岡村:

作成コストについてですが、ビズテクでは工数削減のためにSOPのモジュール化、つまり「部品化」を進めています。

PC作業では、設定変更をする際などに同じ箇所がたくさん出てきます。例えば、Windowsで「パスワード変更をする」「生体認証をする」という場合、どちらも同じ画面で行います。そこで、「パスワード変更の仕方」「生体認証の仕方」とそれぞれに1つのSOPにするのではなく、共通部分を小さな部品のようにSOPで作っていきます。この例なら、「画面に出ている【スタート】【設定】を開く」「アカウントのサインオプション」などの小さなSOPを作っておく、というやり方です。

こうして小さなSOPを作っておくことで、他のさまざまな作業の際にも作成コストを減らしてSOPを作ることが可能です。

また、些細な問い合わせの際にも、小さなSOPを活用して「ちょっとここを見てもらえませんか」「ここはどうなっていますか」と相手に確認することで、状況把握に役立ちます。特に今はリモートワークも進んでいるため、状況把握に役立つのは大きなメリットだと思います。

﨑村:

モジュール化という発想は非常に面白いですね。マニュアルを細かく分けるのはよく聞きますが、他の手順書やマニュアルでも使う箇所を部品化するのは確かに効果的だと感じました。

後編では事例2、3についてご紹介します。