2022年10月13日(木)に開催されたStudist day「マニュアル作成って実際どうしてる?スタディストでも多くのマニュアルを作っている社員に聞いてみた」セッションのレポートをお届けします。 当日は、弊社スタディストの人事部人事グループ人材開発ユニット・藤光里奈と、プロダクト部カスタマーサポートグループ・和田みなりの2名に、マニュアル作成時に意識しているポイントについて紹介してもらいました。聞き手は、カスタマーサクセス部の﨑村政海が務めます。

社内の研修や実務からお客さま対応まで、多種多様な場面でマニュアルを活用

﨑村:

今回のセッションでは、マニュアルを活用しているスタディストの中でも、特に数多くのマニュアル作成をしている2名に登壇してもらいます。マニュアル作成を実際どのように行っているのか聞きたいと思います。それぞれ簡単に自己紹介をお願いいたします。

藤光:

人事部人材開発ユニットの藤光と申します。Teachme Bizを使った研修を担当しています。スタディストには2016年に入社し、営業支援の部署で育成や販売促進を担当後、2020年から人事部に異動し、今は人材開発を担当しています。最近作ったマニュアルは、社内の勉強用マニュアルです。以前、社内で行われた勉強会のマニュアルを、アーカイブとしてあとで見返したり、新入社員がキャッチアップしたりするための自習コンテンツとしてまとめました。

和田:

開発本部プロダクト部カスタマーサポートグループの和田みなりと申します。スタディストには2021年7月に入社し、カスタマーサポートでお問い合わせ対応や機能リリース情報などの顧客広報を担当しています。最近作ったマニュアルは「年末年始のお知らせ対応について」です。カスタマーサポートは年末年始に窓口を閉じてしまうので、その際の顧客広報の段取りや他部署との連携などについてまとめました。年に1度の作業だと毎回忘れてしまいがちなので、忘れないように作りました。

﨑村:

では早速、普段どのようなマニュアルを作っているのか、お話ししてもらおうと思います。

藤光:

私が所属する人材開発ユニットでは、Teachme Bizを使って、社内の研修で講義をする教材や自習コンテンツを作成しています。今は主に、Bizサイド(マーケティング部・営業部・カスタマーサクセス部などお客さまに接する部門)に配属される新入社員に1ヵ月かけて弊社の業務やサービスを理解してもらうための研修を運営しています。研修は、自習したうえでアウトプットを重視する「反転学習」の構成にしており、その自習コンテンツや講義・ワークショップの進め方マニュアルなどをすべてTeachme Bizで作成しています。

例えば、研修の最後には「サービスの価値理解ができているか」を見るプレゼンを行うのですが、その自習をするためのマニュアルがあります。マニュアルには資料のポイント説明やトークスクリプトがまとめられているので、それらを確認してプレゼンの練習をしてもらったうえで、最終試験に臨んでもらいます。通常であれば、資料の内容やプレゼン方法なども講師がしっかり教えないといけないところだと思いますが、その部分をマニュアルにお願いすることで、講師の工数削減にも効果的かと思っています。

﨑村:

研修といっても、単純に「覚えるものをマニュアル化する」だけでなく、研修時のオリエンテーションの進め方や自習コンテンツをまとめるなど、いろいろな側面で使われているのですね。

﨑村:

続きまして、カスタマーサポートで作っているマニュアルについて教えてください。

和田:

カスタマーサポートでは、お客さま向けにTeachme Bizの使用手順を書いたオンラインマニュアルを扱っており、その作成や改訂作業がメインです。新機能リリースなどに合わせて新規作成する場合もありますが、お客さま向けのマニュアルは先輩方がすでにたくさん作ってくださっているので、基本的には改訂中心になっています。

また、カスタマーサポートで必要な業務手順や週次・月次タスクなど、定常業務の社内マニュアルもたくさん作成しています。さらに、教育や引き継ぎ用のマニュアルもいろいろと作っています。

作成~公開の流れはマニュアルの性質によって異なる

教育コンテンツは内容を洗い出してから、必要なマニュアルを考える

﨑村:

では、それらのマニュアルをどのように作成・公開しているのか、一連の流れについて聞いていきたいと思います。まずは、人材開発ユニットからお願いいたします。

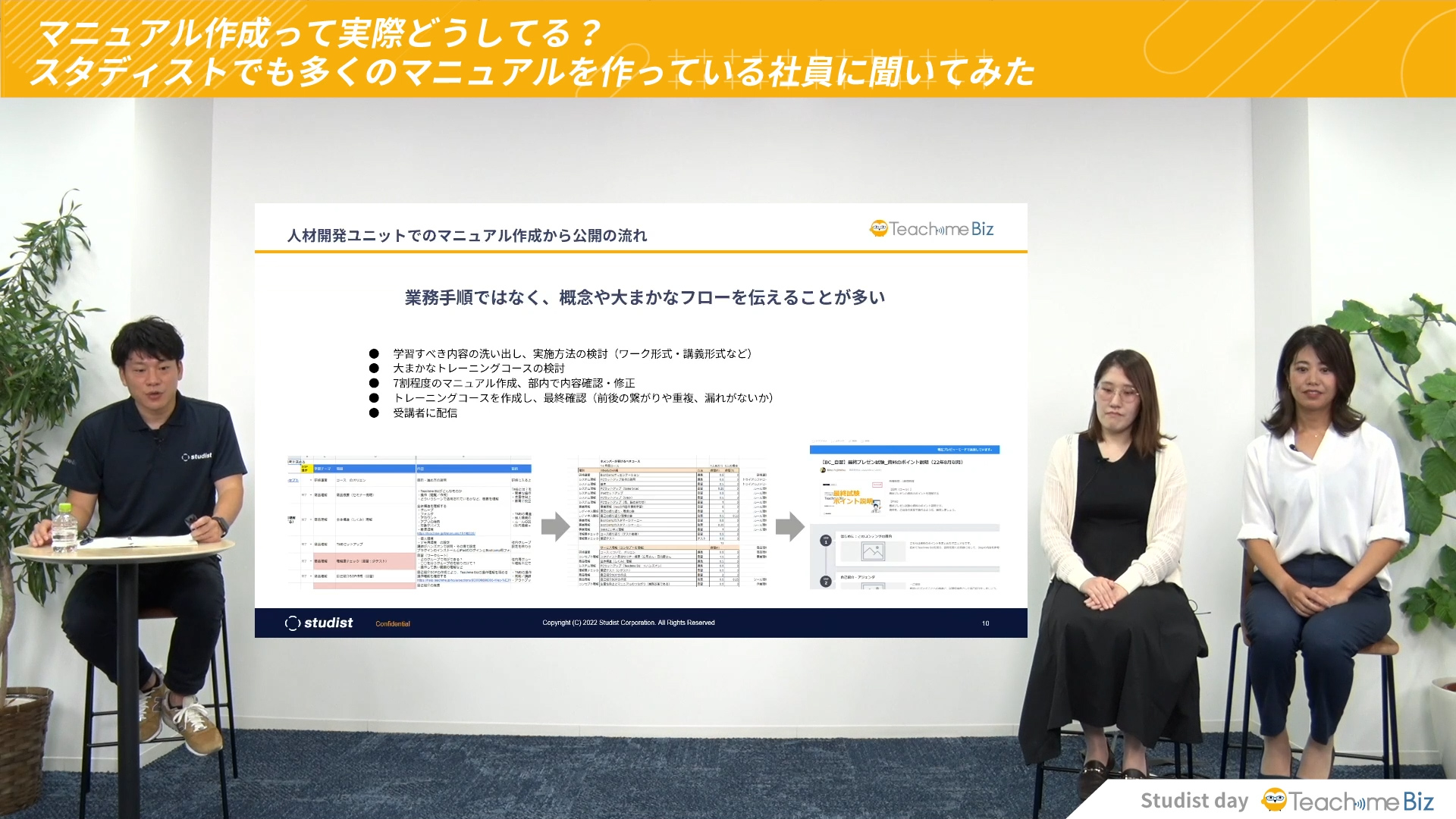

藤光:

人材開発ユニットでは、業務の手順よりは教育コンテンツを作成することが多いので、概念や大まかなフローを伝えることが多くなっています。

まずは、学習すべき内容を洗い出していくところから始まります。次に、ワーク形式がいいのか講義形式がいいのか、やり方も考えながらコース設計をしていきます。そこまで行って初めてマニュアルに着手するのですが、完全に作りきる手前で部内の者に確認してもらいます。確認のうえで修正し、あらかたできたらトレーニングコースの形で作成し、最終的なコースの形で確認していきます。コースの形でも「前後の漏れがないか」「コースをまたいだときに繋がりがおかしくないか」をチェックしながら、最終確認ができたら受講者に配信するという流れです。

﨑村:

「どういうマニュアルを作るか」「何を作るか」をチーム内で話し合って決めてから、分担して取りかかっているということでしょうか?

藤光:

はい。研修コンテンツを作るときは基本、急にマニュアルだけを作り始めるのではなく、研修の全体を見ながら、必要なマニュアルを確認しつつ作り始めています。

社外向けは体裁を重視。社内向けはスピード感とユーモアを大切に

﨑村:

では続きまして、カスタマーサポートのマニュアル作成・公開の流れについて聞かせてください。

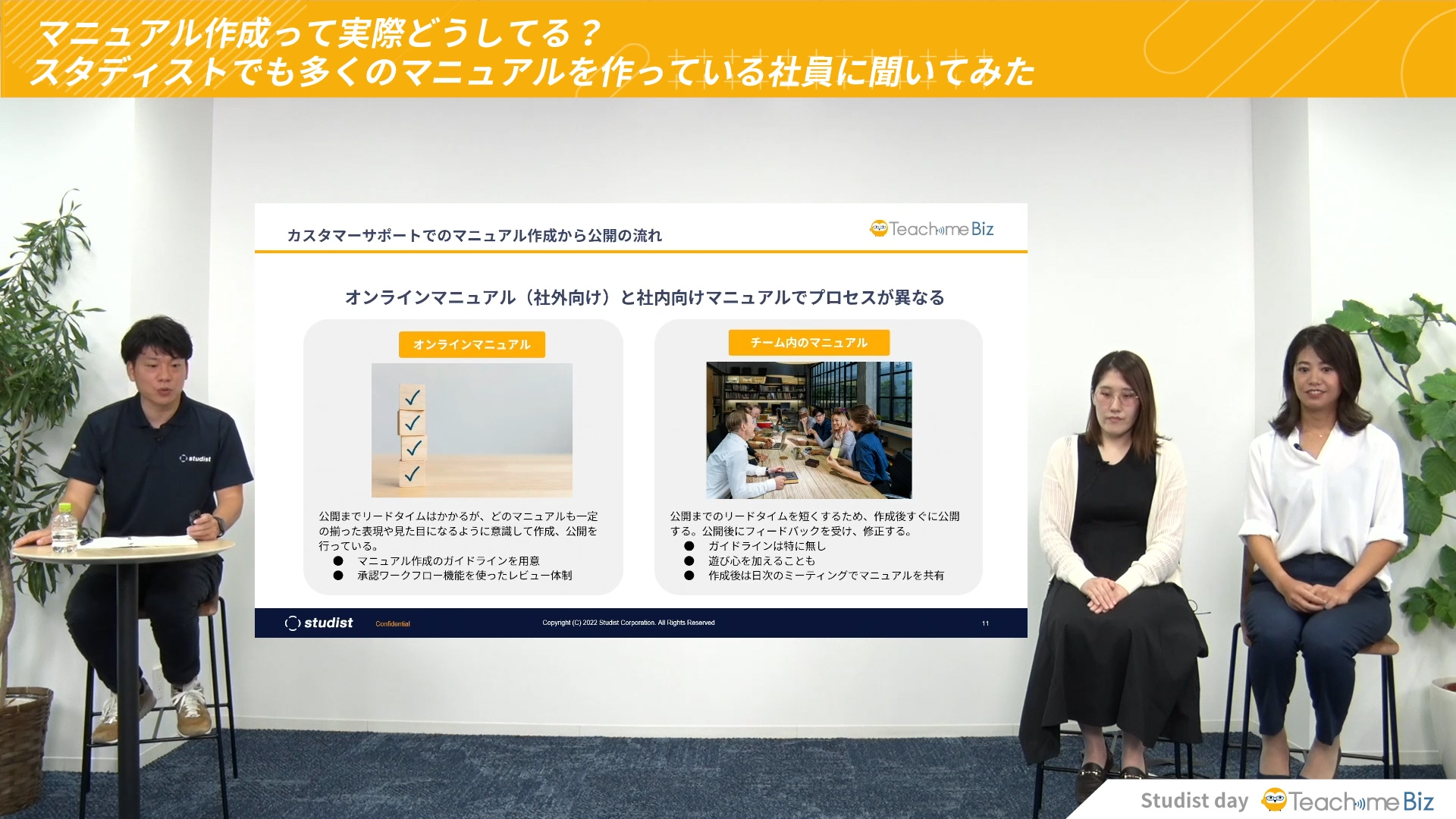

和田:

カスタマーサポートでのマニュアル作成から公開までの流れは、社外向けのオンラインマニュアルと社内向けのマニュアルで少しプロセスが異なっています。

社外向けのオンラインマニュアルは、公開までのリードタイムはかかるのですが、どのマニュアルも一定のそろった表現や見た目になるように意識して作成しています。そろった表現や見た目にするために、マニュアル作成のガイドラインを用意したり、最終確認で承認ワークフロー機能を使ってレビュワーにレビューしてもらったり、という体制をとっています。

社内向けマニュアルは逆に、公開までのリードタイムを短くするために、作成後すぐに公開するようにしています。作成時に誰かの確認を挟むことはあまりなく、公開後に日次のミーティングでフィードバックを受けて修正することが多いと思います。オンラインマニュアルと違って、特に大きなガイドラインは定めていないです。ちなみに、社内向けなので少し遊び心が欲しいなと思っていまして。例えば、表紙の画像をクスっと笑えるような面白いものにしてみるなど、チームの皆さんに見てもらうときに「笑いが起きたらいいな」といった気持ちで作っています。

﨑村:

社内のマニュアルですと、私もよく猫の画像を使っています(笑)。カスタマーサポートは毎日、昼会を行っているんですよね。そこで作ったマニュアルを見せて、フィードバックをもらったり、「そのまま使ってください」とOKをもらったり、ということをしているのでしょうか?

和田:

そうですね。そこでもしフィードバックがあったら、その場ですぐに直して、それを改めて見てもらいます。特に修正などがなければ、新しくマニュアル作成したことを周知して終わりです。

(後半記事へ)