2022年10月13日(木)に開催されたStudist day「経費精算ツール導入/電子帳簿保存法への対応時のTeachme Biz活用事例のご紹介」のレポートをお届けします。

当日は、弊社スタディスト管理部経理ユニットの浅井志織から、実際にどのように業務を進めているか、どういった工夫があるかについて紹介してもらいました。

聞き手は、プロダクトマーケティングマネージャー木本俊光が務めます。

「全社向け周知」と「経理部内の業務共有」のためにマニュアルを活用

浅井:

管理部経理ユニットの浅井と申します。前職ではコンサルティング会社で経理を担当しており、スタディストには2021年2月にジョインしました。

学生時代は商学部に所属しており、在学中に友人からアルバイトとして紹介されたのがきっかけで、経理の仕事を始めました。その後、新卒時に2年ほど別の仕事をしたこともありましたが、現在までほぼずっと経理業務に従事してきました。

キャリアの初期には、昔ながらの番頭さんがいて、そろばんを使っているような会社で働いたこともあり、手書き経理から会計ソフトを使った経理への移り変わりも経験してきています。

経理ユニットは私含め3名が所属しているのですが、内1名は週2.5日勤務のため、実質2.5人稼働となっています。そのメンバーで、経費精算などの細かい業務からタイの子会社を含む連結決算まで、経理に関わる業務をすべて行っています。

本日は、経理業務でどうマニュアルを活用するかについてご紹介したいのですが、中には「経理にマニュアルって必要?」と疑問に感じられる方もいらっしゃるかもしれません。

確かに、経理業務は会計や税務の基礎知識があってこそ成り立つ仕事ですし、そうした知識面をすべてマニュアルで解決できるわけではないと私も思っています。また、昔は手作業だった伝票の打ち込みや入出金のチェックなどの単純作業は、今はすべて会計ソフトや請求書受領ソフトなどがしてくれるため、ますますマニュアルが必要な場面は少ないと思われるかもしれません。

それでも、マニュアルにより業務の負担軽減・効率化が可能な側面もあります。

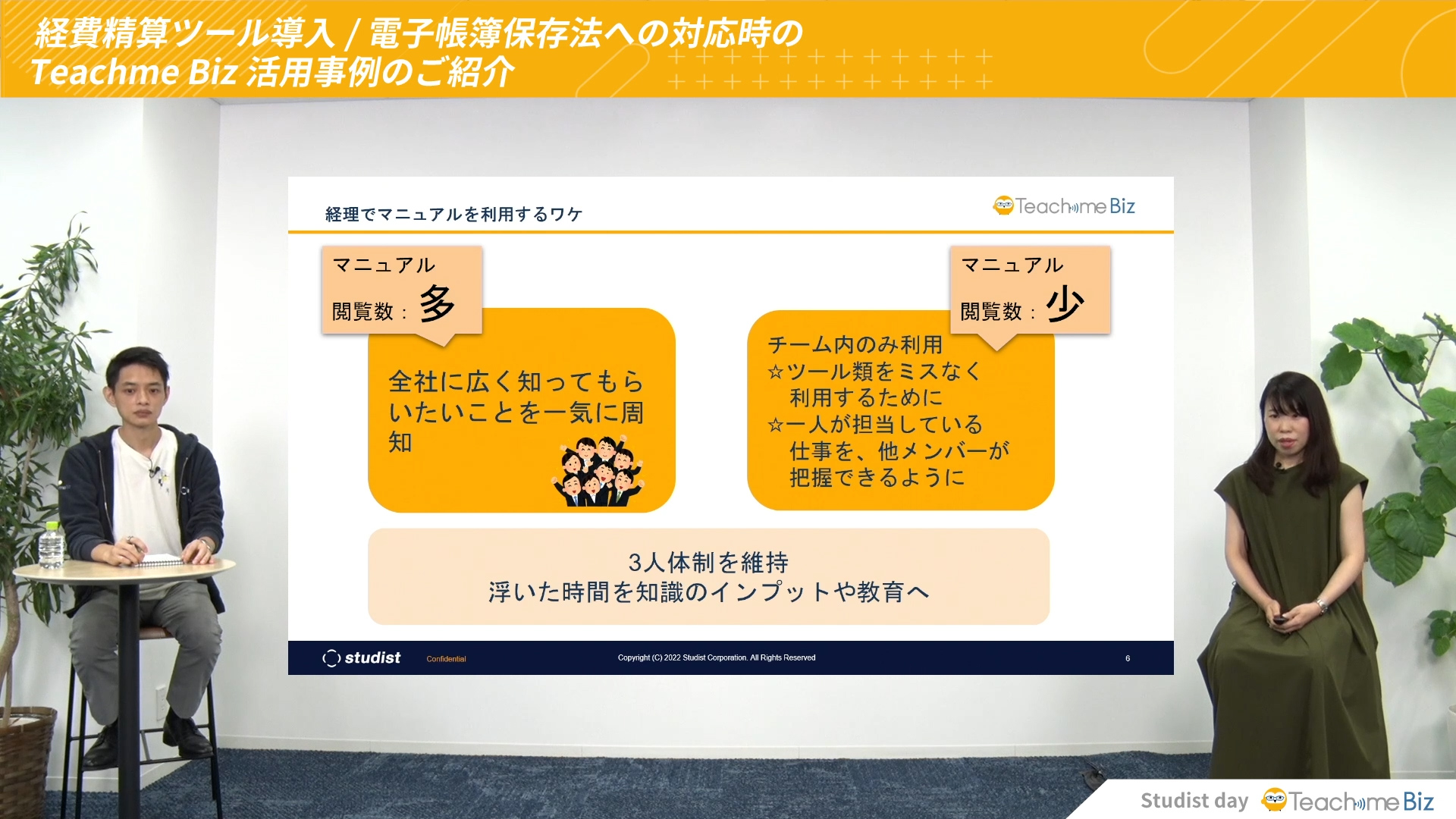

スタディスト経理ユニットがどんな場面で何のためにマニュアルを活用しているかというと、以下の2つになります。

1つ目は、「全社に広く知ってもらいたいことを一気に周知するため」です。こちらはマニュアルの閲覧数が多ければ多いほど、よいマニュアルになります。

2つ目は、「ユニット内で各種ソフト類をミスなく管理するため、および1人が担当している仕事を他メンバーも把握するため」です。こちらの閲覧数は少ないですが、貴重な社内データになります。

本日はその中から、事例1「経費精算システムを変更した際のマニュアル活用」と、事例2「電子帳簿保存法に対応した際のマニュアル活用」をご紹介します。

事例1:経費精算システムを変更した際のマニュアル活用

浅井:

スタディストでは、昨年度に経費精算システムの入れ替えを行いました。

これまで部署によって異なっていたシステムを統一したかったこと、経費申請の差し戻しを極力減らすために制御しやすいシステムにしたかったことが、入れ替えの背景です。

2021年2月に利用契約をし、5月の全社利用開始までの3カ月で入れ替えを実行しました。マニュアルについては、5月の全社利用の前に管理部でテスト運用があったため、テスト運用前の時期に作成しました。

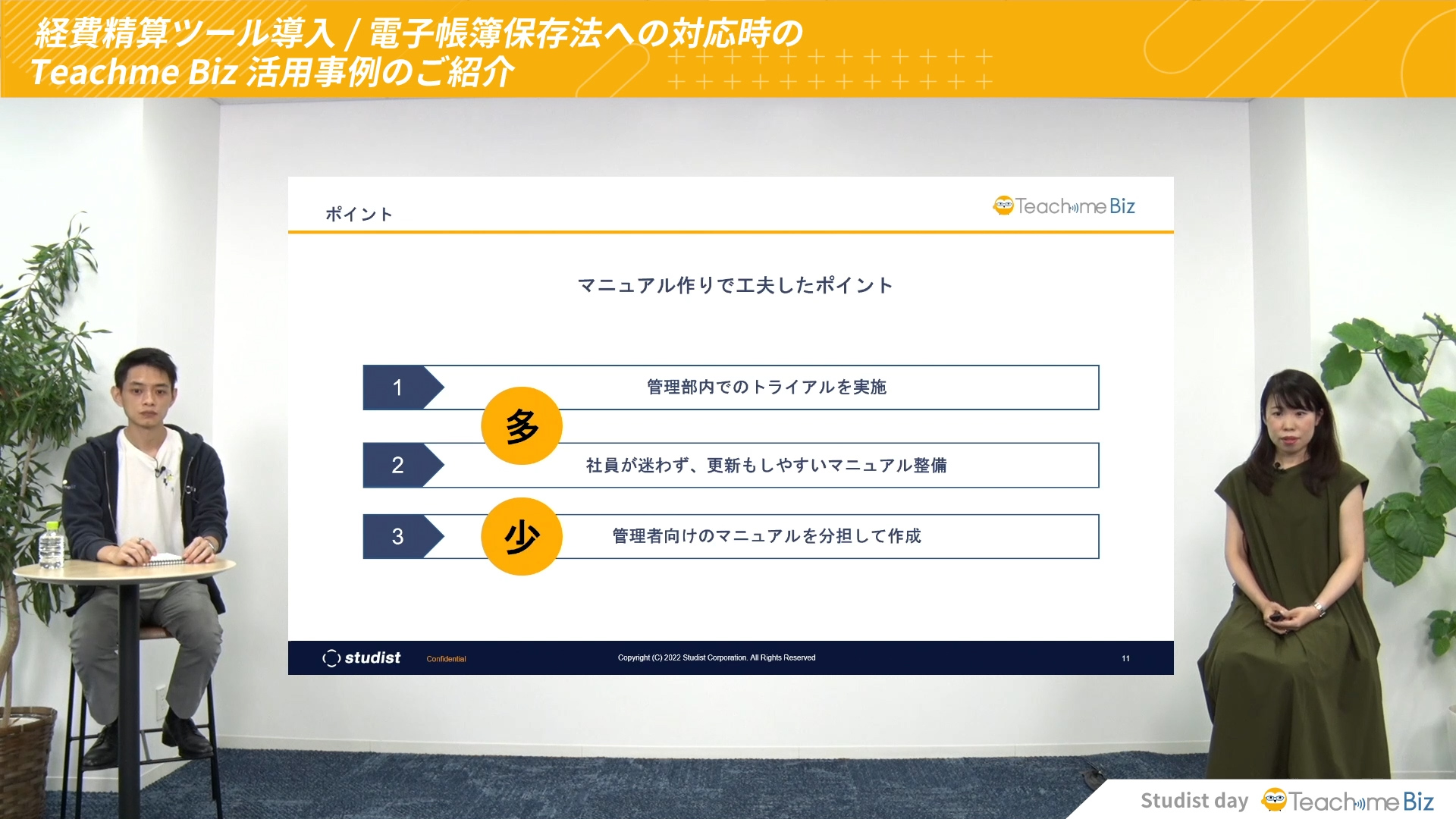

マニュアル作成の工夫ポイントは以下の3つです。

- 管理部内でのトライアルを実施

- 社員が迷わず、更新もしやすいマニュアル整備

- 管理者向けのマニュアルを分担して作成

さきほどお話しした閲覧数の観点でいうと、1と2の内容は閲覧数が多ければ多いほど、よいマニュアルとなります。3は経理ユニット内だけで使うため閲覧数は少なくなるのですが、大事な内容が詰まっているものになります。こちらの工夫したポイントを順番に見ていきましょう。

ポイント1:管理部内でのトライアルを実施し、つまずきやすい箇所を把握

浅井:

ポイント1は、トライアルからのフィードバックです。

全社展開の前に、管理部のメンバー15名にマニュアルを見ながら実際に経費精算をしてもらい、操作に迷った箇所や、マニュアルで分からなかった箇所のフィードバックをもらいました。そしてその内容を全社向けマニュアルに反映させ、より分かりやすくなるようブラッシュアップしました。

ポイント2:社員が迷う部分を排除し、申請者のストレスをできるだけ減らす

浅井:

ポイント2は、迷う箇所の排除です。

経費申請はどうしても入力する項目が多くなってしまいます。そうなると「あれ、ここ何だっけ?」と入力を迷う箇所が出てくるという意見もあったため、できるだけ迷う部分を排除しました。

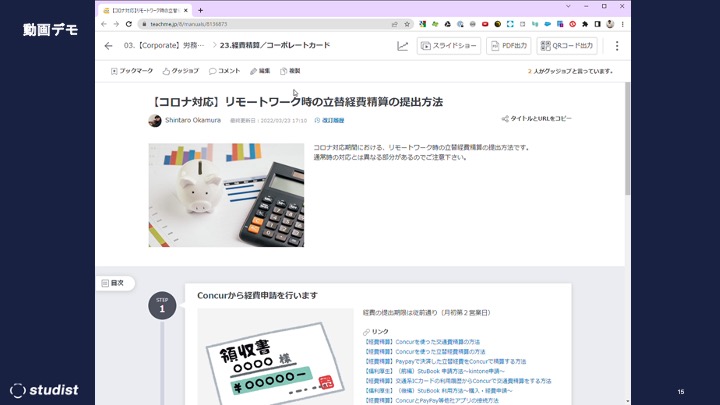

マニュアルを確認すれば、迷わずに機械的に進められるように意識して工夫を重ねました。 実際に作ったマニュアルの画像例がこちらになります。

浅井:

1つ1つのマニュアルのステップ数を少なくする、テーマごとにマニュアルを分けて作るなどの工夫をしました。その結果、管理者側にとってもステップ数が少なくメンテナンスをしやすいというメリットが生まれました。

木本:

私もこのマニュアルをかなり見ています。全部は見ないのですが、「このステップどうだったっけ?」という風に忘れている箇所を見ていますね。

浅井:

使う方は月に1回しか使わないので、できるだけ簡単なマニュアルを作るよう意識しています。

ポイント3:システム設計を進める際、管理者向けマニュアルを分担して作成

浅井:

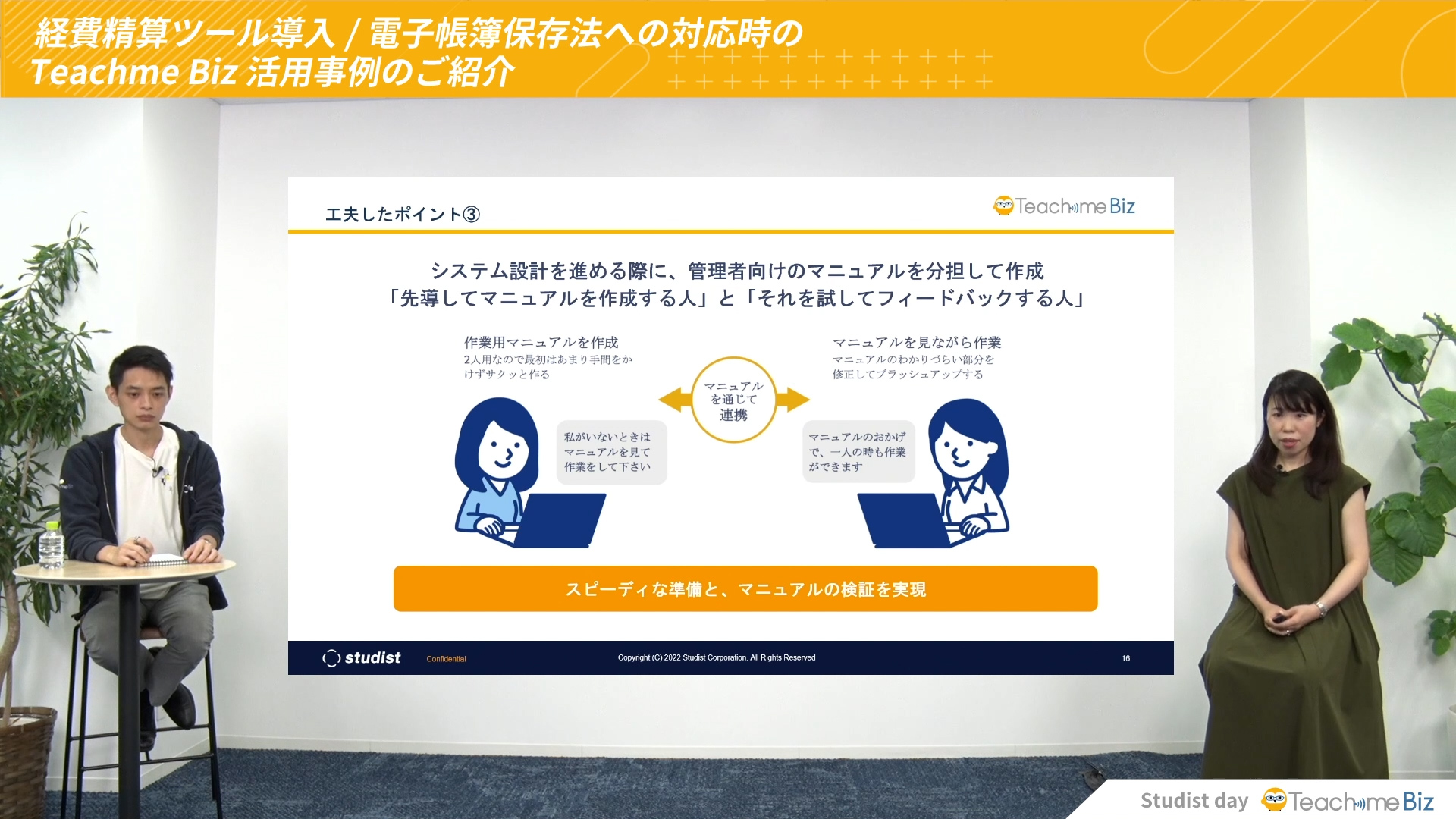

ポイント3は、経理ユニット内だけで活用するマニュアルについてです。

新しいシステムを使うことになるので、操作方法の勘違いやミスが起こらないように、全員が管理者として同じレベルでシステムを運用できるようにマニュアルを作成しました。

こうしたマニュアルは、作成に時間がかかる場合が多いのですが、部内で分担したことで短期間に作成と検証まで実施できました。マニュアルをどんどん作っていく人と、そのマニュアルを見ながら作業が再現できるか検証してマニュアルに反映していく人、という分担で作業を進めました。

その結果、導入までの1カ月で全社員向けマニュアルを8件、経理ユニット向けマニュアルを13件作成でき、5月の全社展開に備えることができました。

以上が、「経費精算システムを変更した際のマニュアル活用」の事例になります。

余談になりますが、作成したマニュアルは新入社員教育にも活用しています。

入社後すぐはみなさん必死なので、システムの使い方を事細かに説明しても忘れてしまうことが多いと思います。そのため、実際に精算するときに見てもらえるよう、研修では精算の締切日などの絶対に忘れてほしくない重要事項にしぼって口頭で説明しています。

システムの使い方は入社教育のポータルにマニュアルを掲載して、「必要なときに見てください」という形で利用しています。

木本:

確かに、入社後すぐは覚えるのは難しいですし、入社後につど見直す人がほとんどだと思うので、そうやって入口をたくさん用意するほうが効率的だと思います。

後編では、「電子帳簿保存法に対応した際のマニュアル活用」の事例についてご紹介します。

(後編記事へ)