2022年10月13日(木)に開催されたStudist day「スタディスト社員の半数が受けた育成プログラム『BootCamp』とTeachme Biz活用」セッションのレポートをお届けします。

当日は、弊社スタディストの人事部人事グループ人材開発ユニット ユニットリーダーの打田優子に、多くのスタディスト社員が入社時に受講する研修「BootCamp(ブートキャンプ)」と、研修におけるTeachme Biz活用について紹介してもらいました。聞き手は、プロダクトマーケティングマネージャーの木本俊光が務めます。

新入社員を即戦力化するプログラム「BootCamp」とは?

100人以上の新入社員を育ててきたBootCamp

木本:

今回のセッションは、人事部人材開発ユニットの打田に、弊社の新人を受け入れるプログラム「BootCamp」について語ってもらいます。

BootCampは、150人を超す弊社社員の半分以上がフルリモートで受けているプログラムです。実はこのプログラムこそ、弊社が新入社員をたくさん受け入れている中で、彼らに現場ですぐに活躍してもらえている秘訣の1つなんです。BootCampがどんな狙いを持ち、実際にどのようなことをしているのか、「中の人」に話してもらおうと思います。

打田:

人事部人材開発ユニットの打田と申します。スタディスト社員の半数が受けた育成プログラムBootCampと、Teachme Biz活用についてお話しさせていただきます。

まずは、私が所属する人事部のミッションについてご紹介します。人事部のメインのミッションは、「人を活かす組織作り」です。中でも人材開発ユニットは、「新入社員の即戦力化」を重要ミッションの1つとしています。

事業の拡大フェーズにある弊社では、毎月続々と中途社員が入社している状況で、早期の立ち上がりが求められています。コロナ禍においても約70名のメンバーが入社しており、フルリモートで受け入れを行ってまいりました。そうした新メンバーに受けてもらっているのが、人材開発ユニットが行っている約1ヵ月間の新人研修・BootCampです。

弊社では、マーケティング部・営業部・カスタマーサクセス部といったお客さまに接する部門を「ビジネスサイド」と呼んでいます。このビジネスサイドのメンバーは入社すると、全社共通のオンボーディングを経て、BootCampを受けます。今では100名を超えるメンバーがBootCampを卒業しているのですが、全員が同じプログラムを卒業してきたのではなく、事業を取り巻く変化や組織の状況に合わせて、プログラム内容や運営方法も見直し、変化してまいりました。

BootCampの特徴「反転学習」。自学自習でインプットし、アウトプットの場に集合

打田:

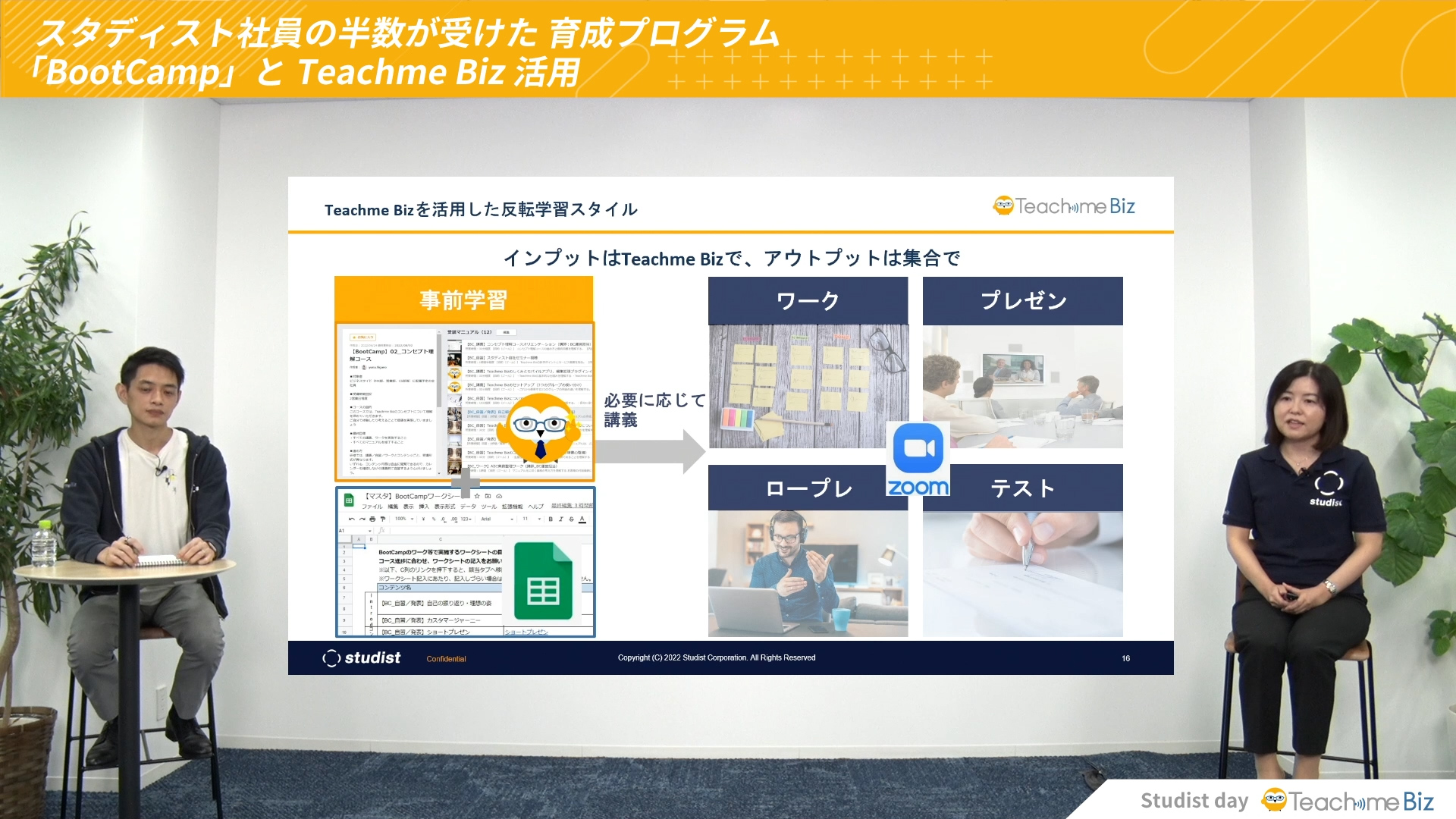

プログラムを考えるうえで大事にしているのが、「いかに効率的に学び、現場での成果に繋げてもらうか」という点です。「効率」と「効果」の両立を追求した結果として、現在はTeachme Bizを活用した反転学習形式のプログラムを運営しています。

反転学習についてご説明しましょう。従来、学校教育などでは「授業を受けてから復習する」というサイクルがよしとされてきたのですが、現在ではさまざまな研究結果から「予習してから実践する」形で学習するほうが、知識定着率が高いといわれています。後者の学習法を反転学習といい、BootCampはその理論的背景を踏まえたプログラムになっています。

現在BootCampには、部署や役割によって期間は異なるのですが、8つのコースが用意されています。各部で活躍するために必要な知識・スキルを習得してもらい、最終的にTeachme Bizの価値を自分の言葉で語れるようになることを目指しています。研修で学んでほしい知識や手順は、Teachme Bizのトレーニングコースにまとめて事前に配信。ご紹介した反転学習の効果も踏まえ、新入社員はトレーニングコースにしたがって自学自習でインプットを行います。そのうえで、アウトプットの場・講義の場に集合するというスタイルです。

弊社では2年前(2020年)から全社テレワークになっています。新入社員研修もすべてオンラインで実施しているのですが、自学自習の進捗状況はこのトレーニング機能を使ってリアルタイムで把握できますので、育成担当は進捗の悪いメンバーに個別で声を掛けるなど、テレワーク環境下でも適切なフォローが実現できています。

インプットを効率的に行えるようにしている分、オンラインの講義ではワークやプレゼン、ロープレ、テストといったさまざまなアウトプットの機会を多く設けています。アウトプットの際には、理解度や習熟度を確認したり、受講生同士でディスカッションしたり、講師からフィードバックをもらったりして、さらに学びを深めてもらうような工夫をしています。

多彩なアウトプットの場を用意。BootCampのコンテンツを紹介

学びをもとに考えをまとめて発表する、ワーク形式コンテンツ

打田:

具体的なコンテンツをいくつかご紹介させていただきたいと思います。

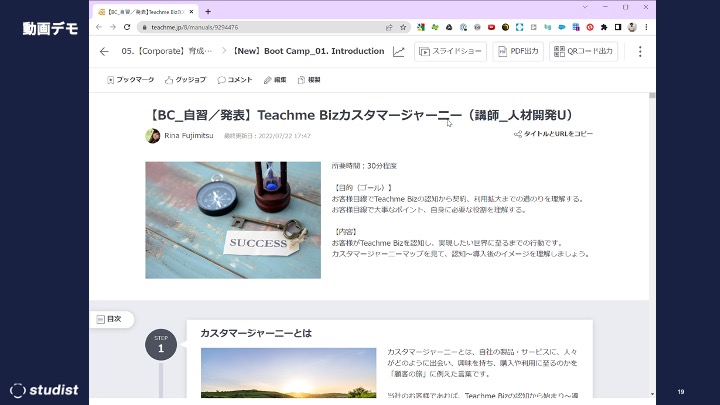

まず、ワーク形式の「カスタマージャーニー」というコンテンツをご紹介します。このコンテンツでは初めに、お客さまがTeachme Bizを知ってくださり、導入して成果を出されるまでの道のりをTeachme Bizのマニュアルで学びます。そして、「お客さまは当社に何を求めているのか?」「自身のポジションでできることは何か?」といったことを1人で考えてワークシートにまとめたうえで、決まった時間に講師や同期と集合して共有し合います。

新メンバーが実際に学習しているマニュアルをご覧ください。

打田:

まず「カスタマージャーニーとは何か?」といった説明があり、ここでは「お客さまがTeachme Bizを知って、その後どういう道のりを歩むのか?」をステップバイステップで学びます。そして、スプレッドシートで用意されたワークシートに自分の考えをまとめたうえでオンラインの講義に参加し、ワークシートを画面共有しながら発表します。

木本:

BootCampは私の入社時にはすでにあったのですが、反転学習の考え方や、現在のコンテンツ・ワークシートなど、だいぶ進化しているなと思いました!

学んだ内容を講師に披露する、プレゼン形式コンテンツ

打田:

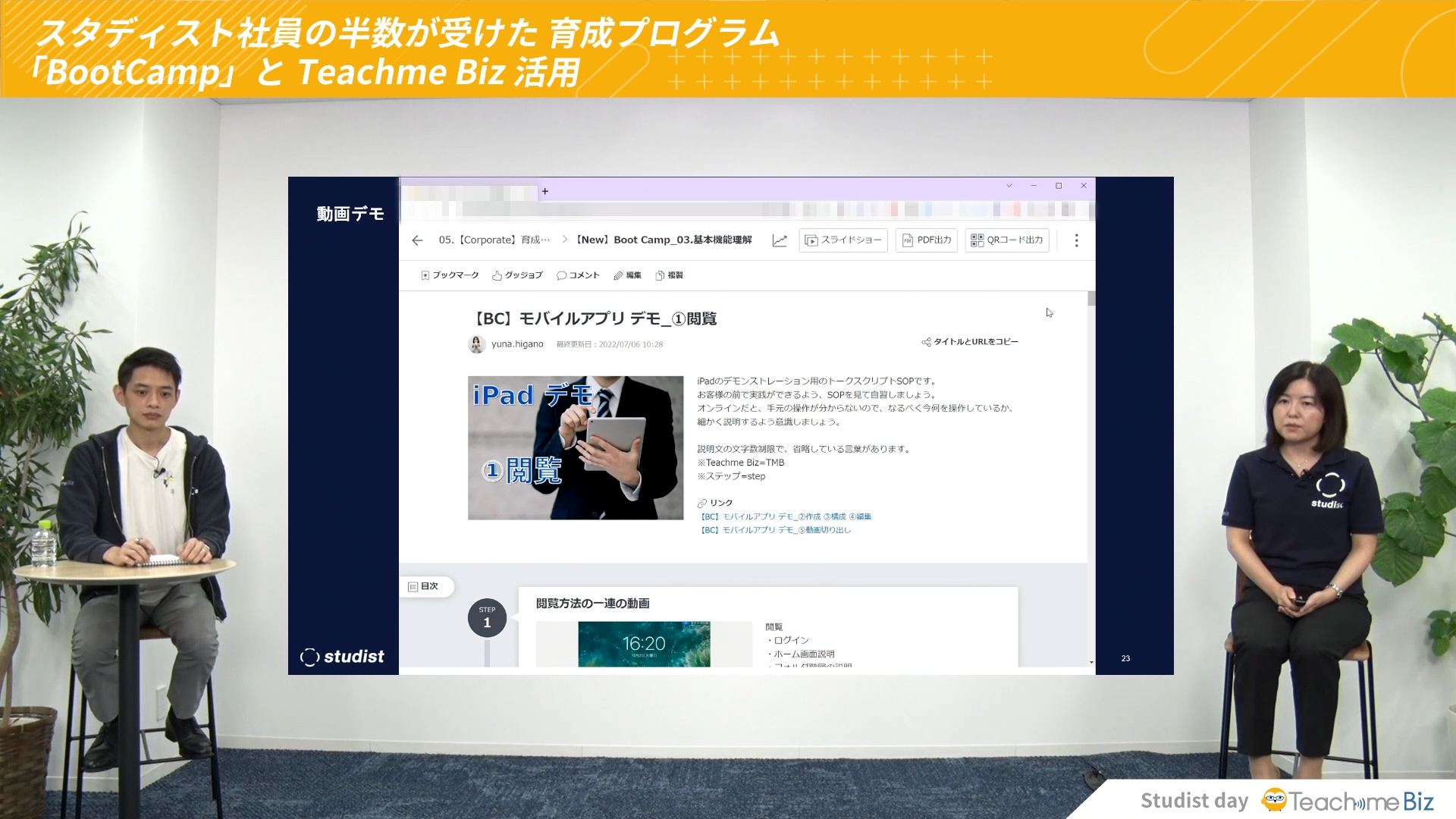

次に、アウトプットとしてプレゼンを行うコンテンツをご紹介させていただきます。Teachme Bizの操作のデモンストレーションを習得するコンテンツです。

このコンテンツでも、講師が付きっきりで教えるようなことはございません。メンバーはあらかじめ、Teachme Bizのマニュアルでデモの手順を見ながら各自で練習したうえで、最終的に講師とオンラインで顔を合わせてテストを行います。

このプレゼンのコンテンツも、実際のマニュアルをご覧ください。今回、例として挙げているのは、モバイルアプリのデモンストレーションを習得するマニュアルです。

打田:

最初にデモ動画が入っています。その次にステップバイステップで「どこを操作して、この時に何を説明すべきか」などがマニュアルで確認できるようになっています。

木本:

このコンテンツは私も受講しました。まず動画から入れるのはいいですよね。その後、自分で操作の練習をする際にはマニュアルの各ステップを確認していた記憶があります。

フォームに回答を記入する、筆記テスト形式コンテンツ

打田:

続いて、筆記テストでアウトプットするコンテンツをご紹介させていただきます。Teachme Bizの詳細機能を学ぶコンテンツを例に挙げます。

このコンテンツも、まずはTeachme Bizで作ったマニュアルで自習してもらい、マニュアルにリンクされているテストを1人で受けてもらいます。もしテストで間違えた箇所があっても、回答後に表示される解説欄に参照マニュアルが貼り付けられているので、再度マニュアルに戻って理解を深めることもできます。そのうえで、最終的に講師や同期がいる場に集合し、講師から共有されたURLで卒業試験テストに回答してもらい、卒業となります。

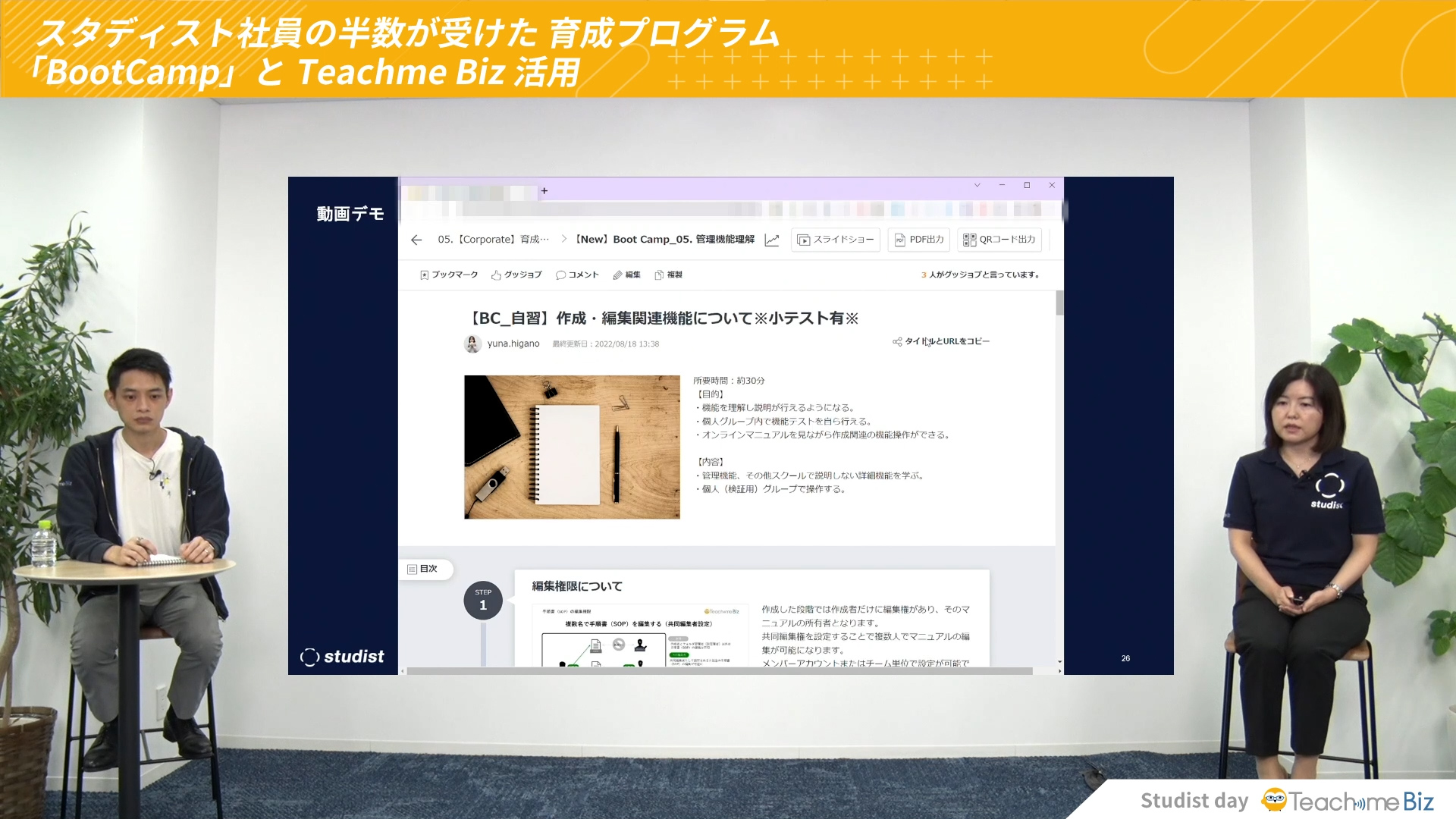

この筆記テスト形式のコンテンツも、「作成・編集関連機能について」というマニュアルをご覧いただきたいと思います。

打田:

ステップごとに学んでほしい機能の解説があり、お客さまがご覧になるオンラインマニュアルも確認できます。ここで学び終えたら、マニュアルの最後にあるGoogleフォームで作った小テストを1人で受けて復習。そのうえで講師や同期と集まり、講師から共有されたURLで最終試験を受けます。

インプットを効率化することで、研修を1ヵ月に凝縮可能

打田:

現在、1ヵ月の研修で8コース・98コンテンツあります。これほどのコンテンツがありながら、お伝えしたようなアウトプットの工夫ができるのは、Teachme Bizでインプットを効率化できているからではないかと思っています。

毎月入社するメンバーが確実に知識やスキルを習得するためには、彼らが限られた期間で迷わず学習できることや、育成担当者が運営を再現できることが重要となります。トレーニング機能がなかったら、現在のBootCampの運営は難しかったのではと思っています。

木本:

私が入社した頃は、スプレッドシートで学習リストを作っていて、管理も大変そうでしたよね。

打田:

その当時は受講する側も管理する側も大変でしたね。今はトレーニング機能に助けられています。

(後半記事へ)